麁服調進を証する三木家古文書の一部

麁服調進を証する三木家古文書の一部

| 麁服(あらたえ)とは、天皇陛下が即位後、初めて行う践祚大嘗祭で |

|---|

| のみ使用する「大麻の織物」で、古来より忌部直系の氏人が御殿人 |

| (みあらかんど)という身分で調進するものです。 |

| 麁服は、大嘗宮の悠紀殿・主基殿供饌の儀で、天皇陛下が威霊を体得 |

| される為に神座に 神御衣(かむみそ)として祀るものです。 |

| 当初御殿人は、直系の氏人達が卜定により選定指名して、麁服神服 |

| (あらたえかむみそ)を調製していましたが、既に鎌倉時代には御殿人 |

| の家筋は、三木家等に固定化されていました。 |

| 御殿人とは、麁服製作を統括し、出来あがった麁服を勅使の「荒妙の御 |

| 衣使い」に進上し忌部4人を帯同、共に京師へ同道して、神祇官で保管。 |

| 当日御殿人が神祇官より麁服を受け取り、大嘗宮へ供納する。(延喜式) |

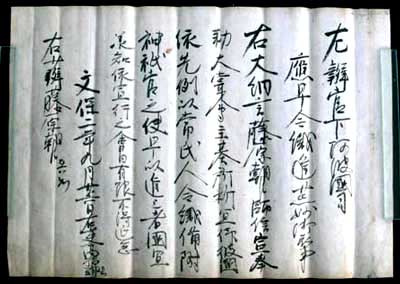

| 次の勅使下文は三木氏村が麻殖忌部集団の長者をしていた時の文書 |

| で、三木家が大昔より御殿人を勤めていた事を証するものです。 |

| 神祇官勅使下文(1332年) | ||||||||

|

||||||||

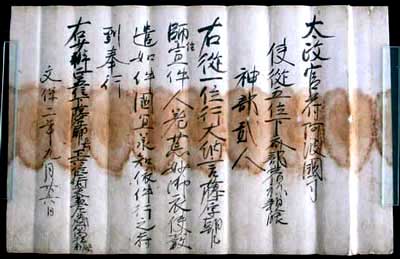

三木家麁服古文書で最も古いものは、1260年の亀山天皇大嘗祭です。

|

||||||||

|

|

| 麁服は、下向した勅使「荒妙御衣使(あらたえのみぞつかい)」に進上して | ||

|---|---|---|

| 御殿人は共に京師へ同道し、麁服を神祇官に保管後、当日御殿人が受け取 |

||

| り直接大嘗宮へ供納したのです。(神祇官保管後以後の取扱い⇒延喜式) | ||

| 後醍醐天皇大嘗會 太政官符案(1318) | ||

|

|

|